Tabla de contenidos

1. Resumen ejecutivo

2. ¿Hacia dónde estamos yendo?

3. ¿Ha cambiado el crimen?

4. Modelo de gestión actual

5. Cómo funciona la estadística

6. Cómo podría ser un modelo más eficiente

7. Data and intelligence

8. Referencias

Resumen ejecutivo

La finalidad de este informe es analizar las causas de la creciente sensación de inseguridad presente en numerosos barrios de las principales ciudades españolas. No se trata de un fenómeno exclusivo de una ciudad concreta, sino de un patrón que se repite con gran similitud en diferentes entornos urbanos, tanto en los hechos como en las circunstancias que los acompañan. Por ello, un plan de respuesta como el que se propone tras este análisis resultaría aplicable de forma general, con las adaptaciones necesarias a las particularidades de cada ciudad y de cada barrio.

Es importante subrayar que no hablamos únicamente de una percepción subjetiva, sino de una inseguridad objetiva que ha aumentado de manera notable en los últimos años. Muchos de los barrios afectados son aquellos en los que crecieron generaciones anteriores —espacios construidos gracias al esfuerzo de quienes llegaron para asentarse, trabajar y formar una familia— y que hoy se enfrentan a nuevos retos de convivencia.

La inseguridad es objetiva en la medida en que tanto el número de víctimas directas como el de víctimas indirectas se ha incrementado. Así, incluso quienes no han sufrido un delito de manera personal se ven afectados a través de familiares, amigos o conocidos que sí lo han sido. Este hecho convierte la inseguridad en una experiencia tangible, que ya no se limita a lo transmitido por los medios de comunicación o por el boca a boca vecinal. Como consecuencia, se va consolidando un clima de temor creciente, alimentado por la idea de que la probabilidad de ser la próxima víctima es cada vez mayor.

La creciente oleada de delincuencia no puede atribuirse a una única causa, sino que responde a un conjunto de factores de carácter multifactorial. Cuando una situación alcanza este nivel de complejidad, es evidente que no ha fallado un solo elemento, sino varios, y que durante un prolongado periodo de tiempo no se han adoptado las medidas necesarias para revertirlos.

Resulta paradójico que, disponiendo de recursos suficientes —entre ellos, cuerpos policiales de reconocido prestigio internacional, un marco legislativo amplio y mecanismos judiciales consolidados— no se estén aportando soluciones eficaces ni mucho menos estrategias que permitan revertir esta tendencia.

La clave, por tanto, no reside en la falta de medios, sino en la manera en que estos se gestionan. Puede afirmarse que el verdadero problema es de gestión: una gestión deficiente que no se ajusta a las dinámicas actuales de la delincuencia, muy diferentes de las del pasado, y que se ve agravada por la ausencia de voluntad política y administrativa para implementar cambios reales.

¿Hacia dónde estamos yendo?

La respuesta a esta cuestión puede encontrarse observando la experiencia de nuestros homólogos europeos, que enfrentaron estos problemas antes que nosotros y que, en cierto modo, nos ofrecieron una advertencia clara sobre qué pasos no debían repetirse si se quería evitar un desenlace similar. No obstante, pese a disponer de estas referencias, no se adoptaron las medidas necesarias para frenar la situación o prevenir su evolución.

La explicación principal radica en la ausencia de voluntad política suficiente para implementar cambios estructurales. Abordar el problema habría requerido decisiones firmes y medidas de gran alcance que, con toda probabilidad, habrían conllevado un coste electoral significativo. En este sentido, la dificultad de conciliar las exigencias de la gestión de la seguridad con los tiempos y prioridades de la política ha derivado en una falta de acción sostenida.

En España contamos con profesionales altamente cualificados en ciencias policiales, criminología y seguridad, muchos de ellos con amplia experiencia en las fuerzas y cuerpos de seguridad, que han analizado la evolución de la criminalidad desde dentro y han propuesto soluciones que podrían resultar determinantes para revertir la situación de manera progresiva. Algunos expertos señalan que, en contextos urbanos especialmente complejos, la recuperación de determinadas zonas solo es posible mediante intervenciones firmes y sostenidas, que requieren un uso de la fuerza proporcional y planificado. Este tipo de actuaciones no deben interpretarse como medidas indiscriminadas, sino como operaciones necesarias para garantizar la seguridad pública y restablecer la normalidad en barrios donde, en ocasiones, resulta inviable incluso el acceso de patrullas policiales, bomberos o servicios sanitarios sin una escolta adecuada.

Un factor adicional que contribuye a la problemática es la pérdida del principio de autoridad, no solo entre particulares, sino también respecto a las instituciones. Recuperar este principio exige determinación y medidas claras, lo que conlleva inevitablemente un coste político que hasta ahora no ha sido asumido. Mientras no se adopten decisiones firmes en este sentido, el riesgo es seguir asistiendo a la degradación de barrios y ciudades.

Los datos disponibles no son optimistas: reflejan un empeoramiento progresivo año tras año, sin que se perciba una respuesta proporcionada al desafío. Mientras las cifras muestran una tendencia descendente en términos de seguridad, el discurso político transmite lo contrario, insistiendo en que vivimos en un país seguro y que los indicadores son positivos. Esta discrepancia genera una peligrosa desconexión entre la realidad objetiva y la narrativa institucional.

La experiencia de otros países europeos ofrece un referente claro de hacia dónde podría dirigirse España si no se corrigen determinadas dinámicas. El caso de Suecia es especialmente ilustrativo: un país que hace apenas dos décadas era considerado uno de los más seguros del mundo y que, en un breve espacio de tiempo, ha pasado a encabezar las estadísticas de violencia en Europa, con un incremento notable de delitos graves vinculados al crimen organizado, como tiroteos, narcotráfico, violaciones o el tráfico de armas de guerra. Se trata, en gran medida, de un fallo de gestión sostenido en el tiempo, marcado por la falta de respuesta adecuada y por la ausencia de perfiles especializados en la toma de decisiones estratégicas en materia de seguridad.

En este contexto, suele señalarse el impacto de procesos de inmigración no gestionados adecuadamente. Conviene matizar que la inmigración, en sí misma, constituye un activo valioso para un país; sin embargo, cuando se produce sin planificación, sin controles adecuados y sin programas efectivos de integración —en aspectos culturales, lingüísticos, educativos y sociales— puede convertirse en un factor que agrave los problemas de seguridad. No se trata, por tanto, de la inmigración como fenómeno, sino de la falta de políticas que garanticen una integración real y sostenible.

A ello se suma un problema recurrente en varios países europeos, incluido España: la designación de responsables en áreas críticas de seguridad sin la formación, la experiencia ni la trayectoria necesarias en el ámbito policial o criminológico. Cuando las máximas autoridades en materia de seguridad responden únicamente a criterios de afinidad política, sin vínculo con las instituciones que dirigen, se limita de manera significativa la capacidad de respuesta ante escenarios complejos.

Este patrón de actuación, que se repite en distintos gobiernos y no se circunscribe a una sola ideología política, prolonga la inacción y compromete el futuro. La seguridad constituye un pilar esencial en cualquier Estado de derecho y, según teorías ampliamente reconocidas como la pirámide de Maslow, es una necesidad básica inmediata tras la cobertura de las necesidades fisiológicas. Si los ciudadanos perciben que este pilar se resquebraja, crece el sentimiento de amenaza y desprotección, lo que puede derivar en respuestas sociales espontáneas y desordenadas, tales como patrullas vecinales o disturbios. Este no es el camino adecuado y, en última instancia, refleja una preocupante sensación de abandono por parte de las instituciones.

¿Ha cambiado el crimen?

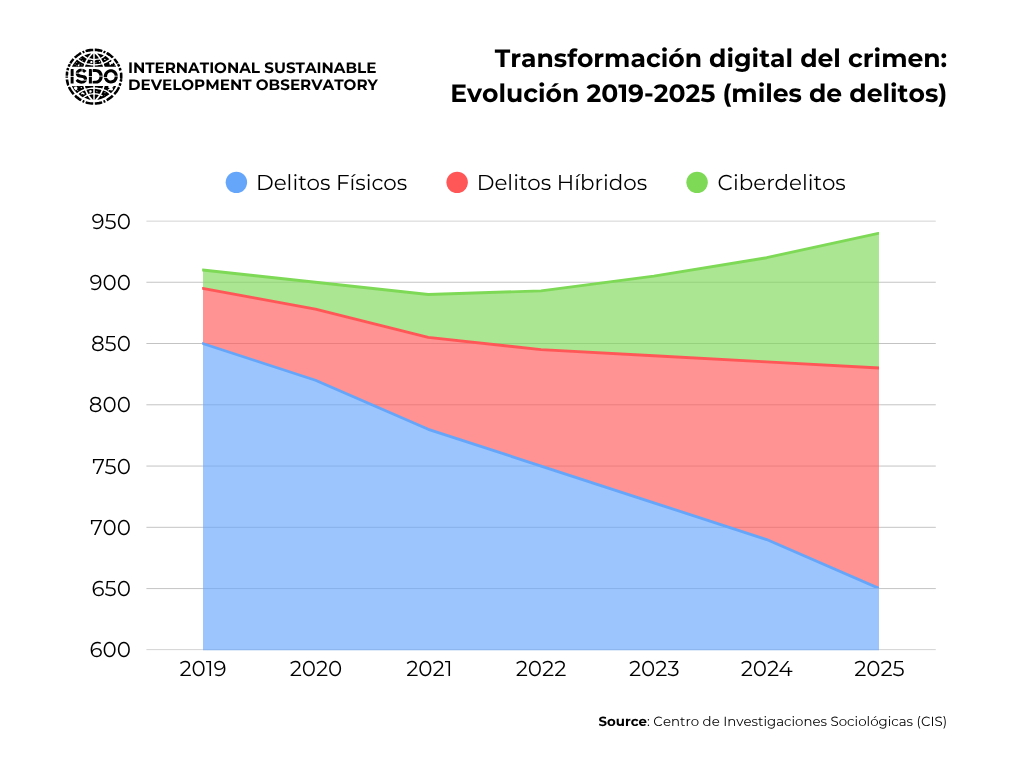

Una cuestión que debe subrayarse es que la delincuencia ha cambiado y evolucionado de manera significativa a lo largo de las últimas décadas. Al igual que lo hace la sociedad, también lo hace el crimen, adaptándose y diversificándose. En ocasiones se tiende a comparar la situación actual con la de los años ochenta en España, etapa marcada por la irrupción de la droga y el consiguiente aumento de la delincuencia. Sin embargo, el contexto era muy distinto: la problemática giraba principalmente en torno a dos dimensiones, la venta y el consumo. Derivado de este último aparecía el fenómeno de los drogodependientes, que cometían robos y hurtos impulsados por la necesidad imperiosa de obtener recursos para consumir. A ello se sumaba la actividad de la banda terrorista ETA, que generaba un escenario de violencia añadido.

Hoy, la situación se encuentra en un nivel muy superior de complejidad. La droga continúa presente, pero vinculada ahora a redes de narcotráfico consolidadas y a grupos organizados que operan con gran capacidad, como ocurre en el Campo de Gibraltar, donde la presión criminal ha llegado a provocar incluso la muerte de agentes de la autoridad. A ello se añaden mafias establecidas que recurren a ajustes de cuentas en plena vía pública, bandas juveniles transnacionales que disputan territorios con violencia, delitos cotidianos como robos y hurtos, la amenaza del terrorismo de inspiración yihadista o fenómenos crecientes como la trata de seres humanos, considerada por algunos analistas como la “droga del siglo XXI”. Todo ello configura un escenario en el que la seguridad debería situarse entre las prioridades básicas de la agenda pública.

En el ámbito vecinal, la inseguridad se percibe con mayor intensidad a través de delitos como hurtos y robos con violencia, que constituyen el principal temor de la ciudadanía. Sin embargo, en determinados barrios más conflictivos, estos se ven acompañados de menudeo de droga, reyertas, procesos fallidos de integración que derivan en tensiones culturales o religiosas y, en última instancia, en la consolidación de espacios denominados “No-Go zones”. En España ya existen ejemplos de este fenómeno: en Ceuta y Melilla (barriadas como El Príncipe o Cañada de Hidum), en Madrid (el sector VI de la Cañada Real Galiana), en Cataluña (el barrio de La Mina en Sant Adrià del Besòs o zonas de Santa Coloma de Gramenet), en Sevilla (las 3000 Viviendas) o en Almería (El Puche), entre otros.

Todas estas áreas comparten rasgos comunes: bajos niveles de renta, elevados índices de desempleo, fracaso y abandono escolar, alta concentración de criminalidad y ausencia de respuestas sostenidas por parte de la administración. No puede atribuirse a un único factor —como la inmigración, que en algunos barrios no ha sido determinante—, sino a un conjunto de variables socioeconómicas, de seguridad y de gestión que, desatendidas durante años, han favorecido la consolidación de entornos con fuerte presencia criminal.

| BARRIO | CIUDAD | DESEMPLEO (%) | RENTA MEDIA (€) | FRACASO ESCOLAR (%) | ÍNDICE CRIMINALIDAD | NIVEL DE RIESGO |

| El Príncipe | Ceuta | 45 | 12.500 | 35 | 85 | Muy Alto |

| 3000 viviendas | Sevilla | 38 | 15.200 | 28 | 78 | Alto |

| Cañada Real | Madrid | 52 | 8.900 | 42 | 92 | Crítico |

| La Mina | Barcelona | 41 | 13.800 | 31 | 80 | Alto |

| El Puche | Almería | 35 | 16.100 | 26 | 72 | Medio-Alto |

Modelo de gestión actual

El modelo de gestión de la seguridad ciudadana en España se fundamenta en un sistema descentralizado, cooperativo y jerarquizado, en el que concurren competencias del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales. Esta estructura permite garantizar la unidad de acción y la coordinación operativa, al tiempo que posibilita la adaptación de las políticas de seguridad a las realidades territoriales y sociales de cada entorno urbano.

Para entender más detalladamente cómo se gestiona y se estructura la seguridad ciudadana, podemos decir que el modelo español se desarrolla en tres niveles complementarios, que quedarían definidos de la siguiente manera:

a) Nivel estatal

El Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, dirige y coordina las políticas generales de seguridad pública. Bajo su dependencia operan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE):

– La Policía Nacional, con actuación preferente en el ámbito urbano y metropolitano, especializado en seguridad ciudadana, investigación criminal, extranjería, ciberseguridad y orden público.

– La Guardia Civil, con presencia predominante en el medio rural y competencias específicas en materia de tráfico interurbano, control de fronteras, medio ambiente y armas.

El ámbito estatal asume la planificación estratégica, la gestión de inteligencia criminal y la cooperación internacional, funciones que se articulan principalmente a través del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).

b) Nivel autonómico

Determinadas comunidades autónomas —Cataluña, País Vasco y Navarra— disponen de cuerpos policiales propios (Mossos d’Esquadra, Ertzaintza y Policía Foral) con competencias plenas en materia de seguridad ciudadana, orden público y policía judicial.

En otras autonomías existen unidades adscritas del Cuerpo Nacional de Policía o convenios de colaboración que permiten asumir funciones parciales, especialmente en ámbitos sociales o administrativos (protección de menores, medio ambiente, violencia de género, etc.).

Este nivel aporta capacidad de adaptación territorial y autonomía operativa, contribuyendo a la diversificación de los modelos de seguridad dentro de un marco común de coordinación estatal.

c) Nivel local

Los ayuntamientos, mediante las policías locales o municipales, representan el nivel más próximo al ciudadano. Su papel es esencial en la prevención de conflictos, la vigilancia de espacios públicos, la ordenación del tráfico urbano y la mediación social.

La gestión municipal ha adquirido progresiva relevancia al integrar estrategias de seguridad urbana preventiva, orientadas a anticipar riesgos, reducir el incivismo y fortalecer la convivencia.

Cada municipio puede elaborar Planes Locales de Seguridad o de Convivencia, en los que se combinan actuaciones policiales, sociales y urbanísticas, reforzando así el carácter integral del modelo.

Aunque la existencia de varios niveles administrativos con capacidad de gestión podría considerarse una fortaleza del sistema —al permitir la adaptación de las políticas de seguridad a las particularidades territoriales—, en la práctica esta estructura puede generar disfunciones. En España, la coexistencia de diecisiete comunidades autónomas y una gran diversidad de entidades locales da lugar a enfoques heterogéneos y, en ocasiones, a una aplicación desigual de las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana. Esta fragmentación competencial provoca que cada territorio actúe con criterios propios y prioridades distintas, frecuentemente sin un marco operativo común más allá de las directrices generales establecidas por el Estado.

Por otro lado, resulta pertinente destacar un aspecto a menudo desconocido para la ciudadanía: la existencia de diversos mecanismos de coordinación interinstitucional en materia de seguridad ciudadana. Estos instrumentos, aunque no siempre visibles, desempeñan un papel fundamental en la articulación del sistema y en la cooperación entre los distintos niveles de la administración pública. Algunos de los ejemplos más relevantes son los siguientes:

– El consejo de Política de Seguridad, órgano que coordina políticas de seguridad públicas entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

– Las Juntas Locales de Seguridad son órganos colegiados para facilitar la cooperación y la coordinación, en el ámbito territorial del municipio, de las Administraciones Públicas en materia de seguridad, asegurando de forma específica la cooperación y la coordinación operativa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que intervienen en el término municipal. Se constituyen en los municipios o grupos de municipios que cuenten con cuerpos de policías propios.

– Las Comisiones de Coordinación de Policías locales, órganos consultivos impulsados por las comunidades autónomas para armonizar procedimientos y formación.

– Los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia, de carácter territorial o sectorial, que permiten abordar de manera transversal fenómenos como la violencia juvenil, la delincuencia organizada o el deterioro urbano.

– Los Centros de Coordinación Operativa (CECOP) para gestión de crisis y emergencias, evalúan la situación y coordinan los distintos servicios (policía, bomberos, sanitarios)

Estos mecanismos refuerzan la unidad de acción operativa, evitan duplicidades y garantizan la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

En conjunto, el modelo español de gestión de la seguridad ciudadana se caracteriza por su estructura descentralizada pero coordinada, su base legal robusta y su enfoque progresivamente preventivo y comunitario.

Su principal fortaleza radica en la colaboración entre niveles administrativos y en la adaptabilidad local, mientras que sus principales debilidades derivan de las asimetrías competenciales y de la necesidad de modernizar los instrumentos de análisis y evaluación.

En perspectiva, la evolución del modelo apunta hacia una seguridad urbana inteligente, integrada y sostenible, entendida no solo como la ausencia de delito, sino como un elemento esencial de la calidad democrática y de la cohesión social en las ciudades españolas.

Cómo funciona la estadística

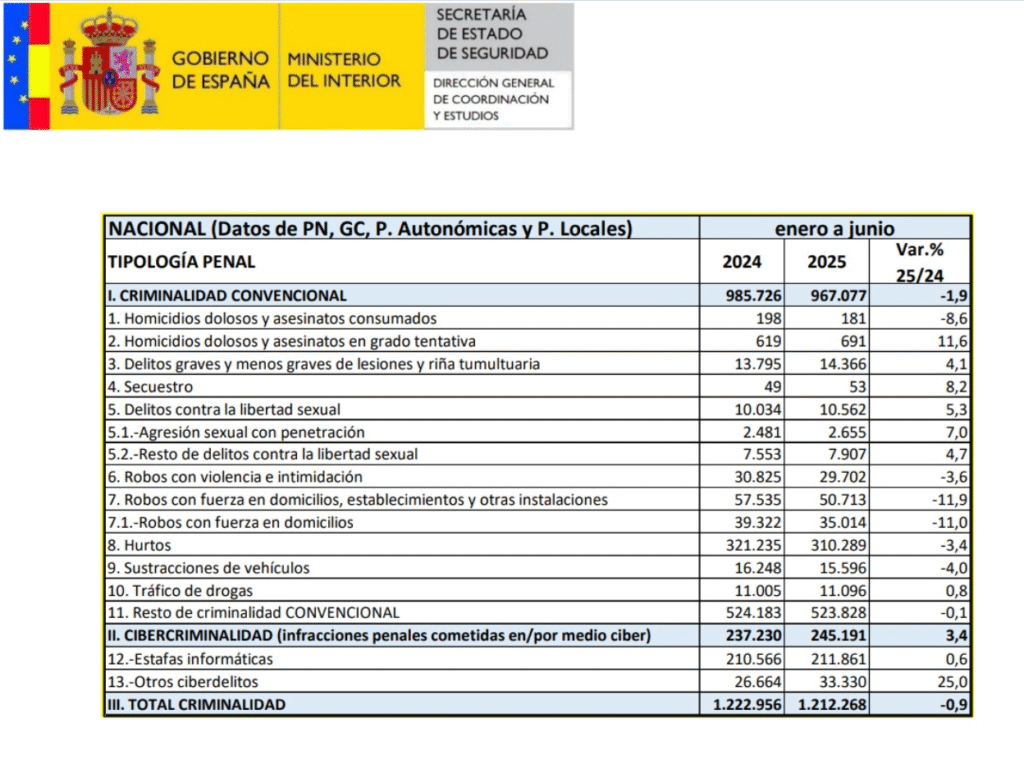

Para comprender cómo se analiza e interpreta la evolución de la criminalidad en España, resulta esencial observar la tendencia de los datos oficiales y lo que estos reflejan en términos de seguridad. Con este objetivo, se presenta la comparación entre los índices de criminalidad registrados en el primer semestre de 2024 y los del primer semestre de 2025 a nivel nacional. Las cifras, publicadas por el Ministerio del Interior a través de la Dirección General de Coordinación y Estudios (DGCOE), permiten identificar no solo la magnitud del problema, sino también las áreas prioritarias de intervención. Al provenir directamente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, constituyen una base sólida para evaluar la eficacia de las políticas aplicadas, anticipar riesgos y orientar la toma de decisiones estratégicas que garanticen una respuesta más eficaz frente a la evolución del fenómeno criminal.

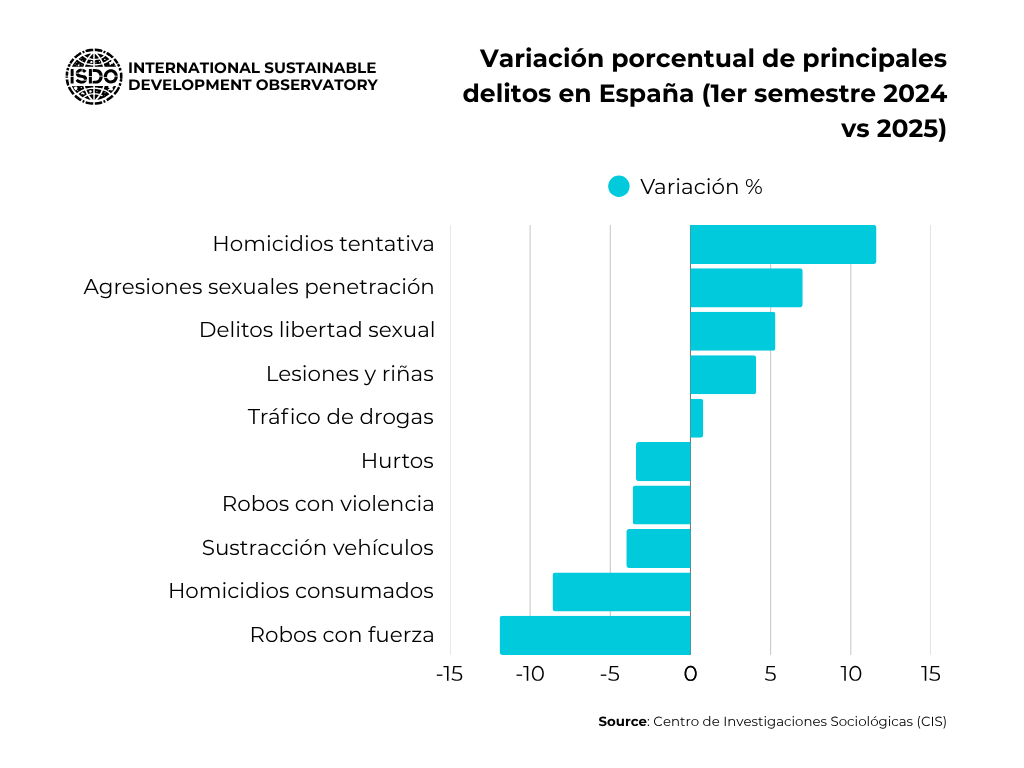

El primer dato evidente que se desprende de la tabla es que, tal y como señalan el Gobierno y los medios de comunicación, el índice de criminalidad en España ha experimentado un descenso del 0,9% en la comparativa entre el primer semestre de 2024 y el mismo periodo de 2025. Conviene subrayar que esta reducción se refiere únicamente a un intervalo parcial del año, por lo que no resulta posible aún establecer una comparativa anual completa. En términos generales, la afirmación es correcta si se limita al recuento absoluto de delitos y a la diferencia aritmética entre ambos periodos.

Sin embargo, la metodología aplicada en nuestro país presenta un sesgo evidente: la estadística criminal es eminentemente cuantitativa, donde cada hecho delictivo computa del mismo modo, sin diferenciar su impacto social, económico o en materia de seguridad. Bajo esta lógica, la interpretación de los datos queda reducida a un simple balance de incremento o disminución de casos, lo que impide un análisis más profundo y una respuesta estratégica adecuada.

La consecuencia directa es que se pierde la oportunidad de transformar la estadística en una herramienta de gestión y prevención. La ausencia de un enfoque cualitativo conduce a la equiparación de fenómenos dispares: un hurto menor en un centro comercial se contabiliza con el mismo peso que una agresión física con resultado de lesiones, a pesar de que el segundo delito genera una afectación social, emocional y comunitaria mucho mayor. Este desequilibrio evidencia la necesidad de avanzar hacia modelos de análisis que ponderen la gravedad, la recurrencia y el impacto social de la tipología delictiva, lo cual permitiría no solo medir mejor la criminalidad, sino también diseñar políticas públicas más eficaces y adaptadas a la realidad actual.

Por otro lado, resulta de vital importancia incorporar al análisis la denominada “cifra negra”, es decir, aquellos delitos que no se denuncian y, por tanto, no forman parte de las estadísticas oficiales. Este fenómeno, difícil de cuantificar, obliga a recurrir a encuestas de victimización y a estudios especializados, que permiten aproximarse a la verdadera magnitud de la criminalidad.

En cuanto a los datos registrados, cabe destacar que los delitos con resultado de muerte (homicidios dolosos y asesinatos consumados) han experimentado un descenso del 8,6%, considerando únicamente aquellos cometidos con dolo y no los derivados de imprudencia. Sin embargo, los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa han aumentado un 11,6%, lo que refleja un incremento en la violencia grave, aunque sin desenlace fatal.

Por su parte, los delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias han crecido un 4,1%, lo que repercute directamente en la percepción de seguridad ciudadana, al estar íntimamente vinculados a la conflictividad en los barrios.

En el ámbito de los delitos contra la libertad sexual, se observa un incremento del 5,3%, en línea con una tendencia sostenida en los últimos años. Resulta especialmente preocupante el aumento del 7% en agresiones sexuales con penetración, dado el impacto traumático y duradero que generan en las víctimas.

Respecto a los robos, los datos muestran un descenso significativo. Los robos con violencia e intimidación han disminuido un 3,6%, mientras que los robos con fuerza en las cosas han registrado una caída aún más relevante, del 11,9%. Asimismo, los hurtos se han reducido en un 3,4%, aunque en este ámbito la cifra negra es considerablemente elevada, lo que sugiere que la incidencia real es superior a la reflejada.

Otro indicador positivo es la sustracción de vehículos, que se ha reducido un 4%, en gran medida gracias a los avances en sistemas de seguridad y prevención implementados por las marcas.

En contraste, el tráfico de drogas ha experimentado un aumento del 0,8%, un delito particularmente difícil de prevenir por el alto grado de anonimato y sofisticación de las redes criminales dedicadas a esta actividad.

Finalmente, cabe subrayar el grave aumento de la cibercriminalidad, un fenómeno en expansión y con especial complejidad investigadora debido a la transnacionalidad de sus autores y a la dificultad de trazabilidad en los entornos digitales.

En conclusión, estos datos ponen de relieve la necesidad de ir más allá de una lectura puramente cuantitativa de la criminalidad. Resulta imprescindible un enfoque cualitativo, que contemple el impacto social de cada tipología delictiva, las razones por las que determinados delitos no se denuncian y las estrategias específicas para su prevención y persecución. La estadística debería servir como base para la gestión y la toma de decisiones, pero ello exige voluntad política, capacidad de análisis y una dirección estratégica clara. De lo contrario, seguirá siendo una herramienta meramente descriptiva, incapaz de orientar una respuesta eficaz frente a los desafíos actuales en materia de seguridad.

Cómo podría ser un modelo de gestión más eficiente

Para esto, nos basaremos en el Modelo CompStat, un sistema de gestión policial desarrollado por el Departamento de Policía de Nueva York en los años 90. Fue desarrollado por William Bratton, jefe de la policía de Nueva York y su equipo, y con el apoyo del entonces alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani. La idea surgió bajo la necesidad de reducir la criminalidad urbana, mediante el análisis sistemático de datos, la identificación de zonas críticas (“hostpos”) y la asignación de responsabilidades claras a los mandos policiales de cada distrito, por los resultados de estos. Todo ello combinando la prevención del delito con una gestión basada en resultados y eficiencia operativa.

La elección de este modelo se justifica porque, en España, los enfoques en materia de seguridad suelen basarse fundamentalmente en la estadística y el análisis de datos. En este contexto, resulta especialmente relevante considerar el modelo de gestión policial aplicado en Nueva York, que utilizó precisamente la explotación de datos como eje central y consiguió reducir de manera notable los índices de criminalidad en una de las etapas más complejas de la ciudad en términos delictivos. En la actualidad, la aplicación de un modelo de estas características podría ser aún más eficaz gracias a los significativos avances tecnológicos, la infraestructura disponible y los recursos con los que se cuenta, lo que facilitaría su implementación y optimizaría sus resultados

Este modelo de gestión, no soy el primero que lo nombra evidentemente, sé que otros expertos en la materia en España, han hablado de él, lo han expuesto, y también tratan y han tratado de dar soluciones al respecto, algunos de ellos, han trabajado con esta problemática a diario durante muchos años. Solamente quiero ponerlo como ejemplo de gestión eficaz, sin necesitar de muchos medios técnicos y humanos, sino solo de voluntad y compromiso, aparte de creer que bien replicado y adaptado, es la mejor manera de poder combatir los índices de criminalidad.

Antes de detallar la posible estructura del modelo, conviene aclarar que su finalidad es abordar el problema desde la base. En este sentido, la unidad de referencia será el barrio o, en su caso, el distrito, dado que esta última división suele facilitar la operativa policial en la mayoría de grandes ciudades. La idea es que la actuación se desarrolle de manera progresiva, territorio por territorio, asegurando así un impacto real en cada comunidad. Ahora bien, el éxito de este enfoque requiere una estrecha vinculación con los vecinos, quienes viven el día a día y perciben de manera directa la evolución de la seguridad en su entorno. Por este motivo, resulta fundamental considerar el papel de las asociaciones vecinales como actores clave en el proceso.

Tomando como unidad de referencia el barrio o el distrito, resulta pertinente destacar el caso de Israel como ejemplo de una gestión sobresaliente en materia de seguridad ciudadana a nivel local. En este país, la estrategia se articula en torno al municipio como núcleo de acción, lo que permite una aproximación integral y descentralizada. Dicho enfoque se refuerza mediante una visión multidisciplinar, impulsada desde los gobiernos locales, que considera la seguridad como un fenómeno complejo y transversal.

El modelo israelí incorpora una amplia gama de ámbitos y recursos institucionales: gestión de emergencias y situaciones de crisis, coordinación interinstitucional de los cuerpos policiales —incluidos patrullajes conjuntos—, desarrollo de programas de policía comunitaria, impulso de organizaciones voluntarias de apoyo, creación de departamentos especializados en la atención a adolescentes y jóvenes en situación de riesgo o con conductas delictivas, así como la articulación con instituciones educativas, universidades y entidades vinculadas al ocio y tiempo libre.

En conjunto, este esquema de actuación permite desplegar una respuesta más amplia, sustentada en la cooperación intersectorial y en la movilización de recursos provenientes de diversas instituciones, lo que contribuye de manera significativa a la prevención y reducción de la delincuencia y la violencia.

1. Principios básicos

- Uso intensivo de datos: centralización y análisis de la información criminal, incluyendo estadísticas de delitos, incivilidades y percepción ciudadana, siguiendo la teoría de prevención situacional del delito (Clarke, 1997).

- Responsabilidad territorial: cada comisaría de distrito asume resultados concretos en su zona, alineándose con los enfoques de gestión por resultados y responsabilidad en seguridad urbana.

- Evaluación periódica: reuniones regulares de revisión de resultados que permiten ajustes rápidos en las estrategias de prevención, siguiendo la lógica del modelo CompStat original.

- Flexibilidad táctica: reasignación rápida de recursos en respuesta a cambios en la criminalidad, fundamentada en la teoría de las ventanas rotas (Wilson y Kelling, 1982).

- Transparencia y colaboración ciudadana: integración de asociaciones vecinales y encuestas, alineado con experiencias de policía comunitaria (Reino Unido, Países Bajos, Israel).

2. Estructura del sistema

2.1 Base de datos centralizada

- Registro unificado de incidentes policiales (Policía Nacional, Guardia Civil, Policías Locales).

- Mapas de calor de criminalidad y hotspots urbanos.

- Incorporación de encuestas de percepción ciudadana de inseguridad.

2.2 Indicadores clave de desempeño (KPIs)

- Tasa de delitos por 1.000 habitantes.

- Evolución mensural de los diferentes tipos de delitos.

- Tiempo medio de respuesta policial.

- Índice de reincidencia.

- Nivel de percepción de seguridad de los vecinos.

2.3 Reuniones periódicas de control (CompStat Meetings)

- Celebradas cada 15 días con participación de mandos policiales, autoridades municipales y observadores ciudadanos (juntas vecinales, por ejemplo).

- Análisis de datos recientes, identificación de patrones y planificación de intervenciones focalizadas.

- Responsabilización de los jefes de distrito mediante presentación de resultados y estrategias correctivas.

3. Metodología de actuación

3.1 Análisis geográfico del crimen

- Mapas de calor y localización de hotspots críticos (Clarke, 1997).

- Identificación de horarios y tipos de delitos recurrentes.

- Perfilamiento de víctimas y victimarios.

3.2 Acción rápida y focalizada

- Reasignación inmediata de patrullas y recursos a zonas críticas.

- Implementación de controles preventivos en horarios de riesgo.

- Coordinación con servicios sociales para abordar causas subyacentes de delincuencia.

3.3 Responsabilización de mandos locales

- Presentación periódica de resultados por parte de los jefes de distrito.

- Comparación de desempeño territorial y evaluación de estrategias implementadas.

- Reconocimiento de buenas prácticas y corrección de deficiencias.

3.4 Participación ciudadana

- Canales de denuncia anónimos y encuestas de percepción de seguridad.

- Reuniones abiertas para informar a la comunidad sobre resultados y acciones preventivas.

4. Plan de implementación por fases y cronograma de implementación

4.1 Fase piloto (3-6 meses)

Aplicación en barrios seleccionados, activación de la base de datos y primeros mapas delictivos. Reuniones iniciales para ajustar la metodología.

4.2 Fase de expansión (6-18 meses)

Extensión a toda la ciudad, incorporación sistemática de encuestas ciudadanas y establecimiento de protocolos de coordinación entre diferentes cuerpos policiales.

4.3 Fase de consolidación (18-36 meses)

Publicación de informes semestrales, evaluación independiente por universidades e institutos de criminología, y ajuste normativo si fuera necesario.

Este enfoque gradual permite minimizar riesgos y asegurar la correcta adaptación de recursos humanos y tecnológicos, fortaleciendo la eficacia y sostenibilidad del modelo en el tiempo.

5. Indicadores y métricas de seguimiento

- Tasa de delitos por 1.000 habitantes.

- Evolución mensural de la criminalidad.

- Tiempo medio de respuesta policial.

- Índice de reincidencia.

- Nivel de percepción ciudadana de seguridad.

Estos indicadores se analizan de forma integrada, permitiendo correlacionar la incidencia real delictiva con la percepción social, de acuerdo con enfoques de criminología urbana y prevención situacional.

Data and intelligence

La gestión contemporánea de la seguridad ciudadana requiere una profunda transformación hacia modelos de gobernanza basados en la información, la evidencia empírica y la inteligencia aplicada. La complejidad de las dinámicas urbanas, la diversificación de las amenazas y la interdependencia entre factores sociales, tecnológicos y económicos hacen insuficiente un enfoque meramente reactivo. En este contexto, el uso sistemático del análisis de datos y la inteligencia policial y estratégica se configura como una herramienta esencial para la planificación, coordinación y evaluación de las políticas de seguridad en España. Este enfoque permitiría avanzar hacia una gestión más proactiva, eficiente y adaptativa, sustentada en la capacidad de anticipar fenómenos delictivos y optimizar la respuesta institucional.

Adaptación al contexto español: hacia un modelo nacional de gestión basada en datos e inteligencia

La estructura territorial española, caracterizada por la coexistencia de cuerpos de seguridad del Estado, policías autonómicas y locales, demanda un modelo de gestión que preserve la autonomía operativa pero que al mismo tiempo garantice la coherencia estratégica y la interoperabilidad informativa. La creación de un sistema nacional de gestión de la seguridad basado en datos e inteligencia permitiría articular la información procedente de los distintos niveles administrativos y operativos en una plataforma común, con el objetivo de mejorar la planificación y la coordinación.

Entre los principales elementos de este modelo se incluirían:

• Integración de bases de datos policiales y administrativas, mediante sistemas interoperables que faciliten el flujo de información en tiempo real entre administraciones.

• Análisis geoespacial delictivo (GIS) y herramientas predictivas para la detección de patrones delictivos, puntos críticos y factores de riesgo.

• Ciclos periódicos de evaluación y planificación, donde los responsables de los distintos cuerpos policiales analicen resultados, ajusten estrategias y definan prioridades conjuntas.

• Definición de indicadores de rendimiento e impacto, que permitan medir la eficacia de las intervenciones tanto en términos operativos como de percepción ciudadana.

• Coordinación vertical y horizontal, asegurando la coherencia entre la planificación estatal y la ejecución local.

Este sistema permitiría transformar la información fragmentada en inteligencia operativa y estratégica, contribuyendo a una gestión más eficaz, transparente y basada en resultados.

El papel de la inteligencia en la gestión de la seguridad

La inteligencia aplicada a la seguridad no se limita a la obtención de información, sino que constituye un proceso analítico estructurado orientado a la comprensión, anticipación y prevención de riesgos. En el ámbito de la seguridad ciudadana, su aplicación puede desarrollarse en tres niveles complementarios:

1. Inteligencia preventiva: orientada a la detección temprana de amenazas emergentes, tendencias delictivas o vulnerabilidades sociales y territoriales.

2. Inteligencia operativa: destinada a optimizar la asignación de recursos, la planificación de patrullajes y la respuesta ante incidentes en función de evidencias concretas.

3. Inteligencia estratégica: dirigida a los responsables políticos y de gestión, con el fin de orientar la formulación de políticas públicas y priorizar inversiones en función de escenarios de riesgo.

La creación de un ciclo nacional de inteligencia en seguridad ciudadana, articulado en torno a nodos autonómicos y locales, permitiría consolidar un sistema continuo de recopilación, análisis y difusión de conocimiento. Este ciclo debería estar sustentado en la metodología del ciclo de inteligencia (dirección, obtención, análisis y difusión), adaptado a las necesidades específicas del entorno urbano español.

Beneficios esperados

La implantación de un modelo de gestión de la seguridad basado en datos e inteligencia aportaría beneficios significativos tanto en la dimensión operativa como en la estratégica:

• Optimización de recursos: permitiría asignar medios humanos y materiales de forma más racional, ajustada a la demanda real y a los factores de riesgo.

• Capacidad de anticipación: facilitaría la identificación temprana de tendencias delictivas o sociales, reduciendo la necesidad de respuestas reactivas.

• Homogeneización de criterios y procedimientos, fortaleciendo la coherencia entre cuerpos y niveles de gobierno.

• Rendición de cuentas y transparencia, al fundamentar las decisiones en datos verificables y medibles.

• Mejora de la confianza ciudadana, al reforzar la percepción de eficacia y profesionalidad de las instituciones de seguridad.

• Evaluación continua, permitiendo revisar políticas y actuaciones en función de resultados objetivos, lo que favorecería un aprendizaje institucional constante.

En conclusión, La incorporación del enfoque Data & Intelligence a la gestión de la seguridad ciudadana representa una oportunidad estratégica para España. Este modelo no solo permitiría mejorar la eficacia operativa y la coordinación interinstitucional, sino también consolidar una cultura organizativa basada en la evidencia, la evaluación y la mejora continua. En un contexto caracterizado por la creciente complejidad y volatilidad de los riesgos, la transición hacia una seguridad pública inteligente y predictiva constituye un requisito esencial para garantizar la estabilidad social, la protección de los ciudadanos y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

En definitiva, el futuro de la seguridad ciudadana en España pasa por integrar la tecnología, los datos y la inteligencia como ejes estructurales de la gestión, avanzando hacia un sistema más proactivo, cooperativo y resiliente, capaz de anticipar los desafíos del entorno urbano contemporáneo.

Referencias bliográficas

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (1986) *Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad*. Available at: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-6859

Boletín Oficial del Estado (2010) *Disposición 14479 del BOE Núm. 229 de 2010*. Available at: https://www.boe.es/boe/dias/2010/09/21/pdfs/BOE-A-2010-14479.pdf

Braga, A.A. and Weisburd, D. (2012) *The Effects of Hot Spots Policing on Crime: An Updated Systematic Review*. Campbell Systematic Reviews.

Cerezo, E. and López, R. (2021) ‘Políticas de seguridad ciudadana y prevención del delito en España: retos y perspectivas’, *Revista Española de Seguridad*, 36(2), pp. 45–68.

Chainey, S. and Ratcliffe, J. (2013) *GIS and Crime Mapping*. 2nd edn. Chichester: Wiley.

Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) (2022) *Memoria anual de actividades 2021*. Ministerio del Interior.

Clarke, R.V. (1997) *Situational Crime Prevention*. Monsey, NY: Criminal Justice Press.

European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL) (2020) *Data-driven Policing and Intelligence-led Approaches in Europe*. Brussels: CEPOL.

Guardia Civil (2022) *Memoria de actuaciones 2021–2022*. Madrid: Dirección General de la Guardia Civil.

Instituto de Ingeniería del Conocimiento (2021) *Seguridad en Big Data, Privacidad y Protección de Datos*. Available at: https://www.iic.uam.es/innovacion/seguridad-big-data/

Instituto Nacional de Estadística (no date) *INE España*. Available at: https://www.ine.es/

*Inteligencia Artificial Aplicada a la Protección Ciudadana* (2024) *Cuadernos de Seguridad*. Available at: https://cuadernosdeseguridad.com/2024/03/inteligenciaartificial-seguridad/

López, M. and Sánchez, J. (2020) *Seguridad urbana y análisis predictivo en ciudades españolas*. Barcelona: Editorial UOC.

Ministerio del Interior (2023) *Informe sobre seguridad ciudadana en España 2022*. Ministerio del Interior.

National Institute of Justice (2019) *Intelligence-led Policing: The Role of Data and Analysis*. Washington, DC: NIJ.

New York City Police Department (1994) *CompStat Reports and Analysis*. New York: NYPD.

Portal Estadístico de Criminalidad (no date) *Datos – Portal Estadístico de Criminalidad*. Ministerio del Interior. Available at: https://estadisticasdecriminalidad.ses.mir.es/publico/portalestadistico/

Revista Canaria de Administración Pública (no date) ‘Datos policiales e inteligencia artificial: un equilibrio delicado entre la privacidad, la utilidad y la ética’, *Revista Canaria de Administración Pública*.

Smith, M. and Gray, P. (2005) ‘Community Policing in Europe: Lessons from the UK and Netherlands’, *European Journal of Criminology*, 2(3), pp. 345–367.

*Una Policía para el Siglo XXI: El modelo policial que necesitamos* (no date).

Wilson, J.Q. and Kelling, G.L. (1982) ‘Broken Windows’, *The Atlantic Monthly*, 249(3), pp. 29–38.

DOI del Informe:

https://doi.org/10.5281/zenodo.17342203